大切な配偶者と死別した後、「再婚することは故人への裏切りではないか」と悩む人は少なくありません。実際、日本では配偶者と死別した後に再婚する人の割合は10%未満とされ、離婚後の再婚に比べても非常に低い数字です。

それだけ、愛する人を失った悲しみから立ち直り、新たな人生の一歩を踏み出すことは簡単ではないのでしょう。なかには、周囲から「もう再婚するの?」「子供が可哀想」などと言われることを恐れ、再婚に踏み切れないケースも多いようです。残された子供の気持ちを考えると「自分だけ幸せになって良いのか」と葛藤する親もいます。

本記事ではその答えを探り、再婚を「許せない」と感じてしまう心理的理由や、子供の気持ちへの配慮ポイントについて、最新のデータや専門家の意見を交えながら詳しく解説します。

死別再婚は裏切りなのか?

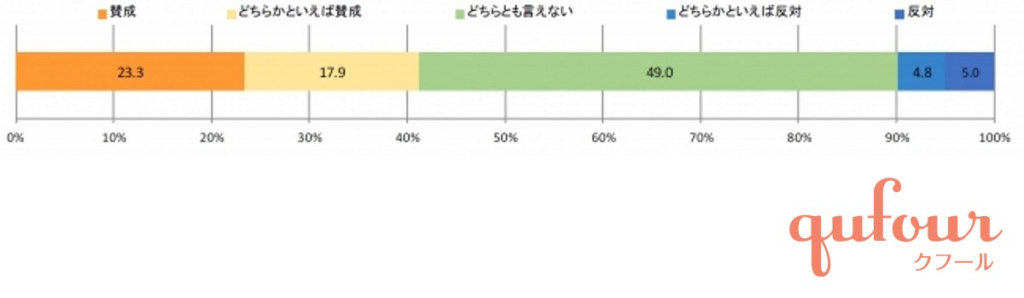

結論から言えば、死別後の再婚は決して故人への裏切りではありません。 配偶者との死別によって婚姻関係は法的にも終了しており、残された人が新しい人生の伴侶を見つけることは自然な選択肢の一つです。むしろ、「配偶者には幸せになってほしい」と考える人は多く、自分が亡くなった後のパートナーの再婚について賛成派は4割以上にも上りました。

実際の調査でも、「亡くなった配偶者のことを大切に想いつつ、新しい幸せを見つけてほしい」という声が多く聞かれています。専門家も「新しい関係を築くことは故人への忠誠心に反するものではない」と強調しています。大事なのは、故人への想いを心に残しつつ、残された人生をどう前向きに歩むかという点でしょう。

もちろん、死別再婚を巡っては様々な感情が絡み合います。再婚そのものは裏切りではないとはいえ、「そう感じてしまう」のには理由があります。以下では、死別した配偶者の再婚を許せないと感じる主な心理的理由を3つ解説します。

死別再婚を許せない心理

配偶者を亡くした後に「再婚なんて考えられない」「再婚するなんて故人に悪い」と感じる背景には、いくつかの心理的要因があります。ここからは、その代表的な理由を3つ紹介します。

その1: 深い愛情と罪悪感による葛藤

死別後に再婚へ踏み切れない最大の理由の一つが、亡くなった配偶者への深い愛情と、それに伴う罪悪感です。愛する人を突然失ったショックから立ち直るには長い時間がかかり、心の整理は容易ではありません。

実際、故人への強い想いが残っている人ほど、新しいパートナーを持つことに「故人を裏切るような後ろめたさ」を感じてしまいます。例えば、「思い出を大切にして忘れたくない」「自分だけ新しい幸せを感じるのは申し訳ない」といった感情です。

心理カウンセラーの日高りえ氏も、「離婚と違い、死別では愛し合っていたのに別れることになったため、再婚という次の段階に進む心理的ハードルが非常に高い」と指摘しています。つまり、「まだ心の中で亡き配偶者を愛している自分」がいる限り、新たな恋愛や結婚に踏み出すこと自体に葛藤を抱えてしまうのです。

その2: 周囲の目や社会的偏見を気にしてしまう

二つ目の理由は、再婚に対する周囲の反応や社会的な偏見です。日本社会では昔から「配偶者と死別した人は再婚すべきでない」といった古い価値観が根強く残っていることがあります。

そのため、再婚を考える際に「世間体が悪いのではないか」「親族や友人に非難されるのでは」と不安を感じる人も多いのです。とりわけ、亡くなった配偶者の親族や、自分たちの共通の友人などに対して「裏切り者と思われないか」と心配してしまうケースがあります。

実際の相談例でも、「義理の両親にどう説明すればいいか分からない」「周囲の人から冷ややかな目で見られそうで怖い」という声が聞かれます。こうした周囲の目を過度に気にしてしまう心理が、「再婚=裏切り」という思い込みを強めてしまうことがあるのです。

けれども、現実には、近年日本では全ての婚姻のうち約4組に1組は再婚であるなど、再婚自体は珍しいことではなく受け入れられつつあります。周囲の理解を得ることや時代の変化も踏まえ、本当に大切なのは自分と家族の幸せであると考えることができれば、周囲の目という心理的障壁も和らぐでしょう。

その3: 子どもの気持ちへの配慮と遠慮

三つ目の理由は、子どもの存在を考えて再婚に踏み切れない心理です。

とりわけ、未成年の子どもがいる場合、親が再婚することは子どもの生活環境に大きな変化をもたらします。親心として「子どもに寂しい思いをさせたくない」「新しい父(母)を受け入れられず傷つくのではないか」と心配し、再婚を思いとどまるケースも多く見られます。

実際、「子どもが新しい家族を受け入れられるか不安」「再婚したら子どもが故人(亡くなった親)の存在を忘れてしまうのでは」という葛藤は多くのシングルペアレントが抱えるものです。

ある調査では、親の死別再婚に反対する子どもの理由の第1位が「心理面の問題(54.7%)」であり、「父(母)が母(父)以外の人と一緒になるのが許せない」と感じる子どもが半数以上にのぼりました。つまり、子どもの立場からすれば「亡きお父さん(お母さん)への裏切り」に映ってしまう場合があるということです。

親としてはそうした子どもの本音を想像するあまり、「再婚は子どもを裏切る行為かもしれない」と自ら罪悪感を抱えてしまうのです。以上のように、死別後の再婚を「許せない」と感じてしまう背景には、深い愛情による葛藤、世間体への不安、そして子どもへの遠慮という複合的な心理要因があることがわかります。

子供の気持ちを考慮すべきポイント

死別後に再婚を決断する際、子どもの気持ちへの配慮は欠かせません。ここからは、子どもに寄り添いながら再婚を考えるための3つのポイントを解説します。

ポイント1: 子どもと率直に話し合い意思を尊重する

親の再婚は子どもの生活に大きな影響を与えるため、子どもを「蚊帳の外」に置かないことが何より大切です。再婚を決める前から、できるだけ早い段階で子どもに自分の気持ちを伝え、正直に話し合いましょう。たとえ親自身は再婚する決意が固まっていても、必ず子どもにも意見を求めてください。

例えば「お母さん(お父さん)、結婚したい人がいるんだけど○○はどう思う?」といった形で問いかけ、子どもの反応を丁寧に受け止めます。もし子どもが不安や反対の気持ちを示したなら、時間をかけて何度も話し合い、理解を深めることが重要です。

親の再婚に子どもが納得し協力してくれるかどうかは、再婚後の新しい家庭の安定にも直結します。子どもも一人の人格を持った家族の一員であることを尊重し、決して事後報告にならないように注意しましょう十分な説明と話し合いのプロセスを経ることで、子どもも心の準備ができ、新しい環境への不安が和らぎます。

ポイント2: 故人を忘れない姿勢を子どもに示す

子どもにとって、亡くなった親はかけがえのない存在です。再婚にあたり子どもが抱く不安の一つに「新しい親ができたら、本当のお父さん(お母さん)のことが忘れられてしまうのではないか」というものがあります。そこで大切なのが、再婚後も故人への敬意や思いをきちんと示し続けることです。

たとえば、子どもと一緒に亡き親の思い出を語ったり、命日や記念日を大切にしたりすることで、「新しい家族が増えても、亡くなったお父さん(お母さん)の存在は皆で尊重している」と感じさせることができます。「再婚することは故人を忘れることではない」という認識を持つことが非常に重要だと指摘する声もあります。

新しいパートナーにも故人や子どもの気持ちに理解を示してもらい、みんなで故人を偲ぶことができれば、子どもは「本当のお父さん(お母さん)がないがしろにされてしまうのでは」という不安を和らげることができるでしょう。

ポイント3: 子どもの年齢や心情に配慮したタイミングを選ぶ

子どもの年齢や心の状態によって、再婚への受け止め方は大きく異なります。そのため、子どもの発達段階に応じた配慮とタイミングを考えることが重要です。

一般的に、子どもが小さいうち(幼児〜小学生)の方が新しい環境に順応しやすく、良好な関係さえ築ければ継父・継母の存在を受け入れやすい傾向があります。実際、小学生くらいのお子さんなら「新しいお父さん(お母さん)ができることを喜んでくれる場合もある」との指摘もあります。

一方で、思春期の子どもは要注意です。自我が芽生える中学生・高校生の時期に他人(再婚相手)が家庭に入ってくることに強い抵抗感を示し、「自分と亡き親との関係に踏み込んでくる存在」と見なして反発するケースが少なくありません。

周囲でも「思春期の子がいる場合は慎重に」「タイミングを誤ると親子関係が悪化しかねない」といったアドバイスが聞かれます。そのため、再婚を切り出すタイミングは子どもの精神状態が安定しているときを選びましょう。

死別再婚で幸せになった人もいる

死別再婚には様々な困難が伴いますが、実際に再婚して新たな幸せを掴んだ人も大勢います。 配偶者との死別は人生で最大級の悲しみですが、その後に良きパートナーと出会い、再び家庭に笑顔を取り戻した例は数多く報告されています。

男女問題研究家の山崎世美子氏は「妻や夫と死別して寂しさが募る時、新たなパートナーとの恋愛は他人とのつながりを生み、生き生きとした暮らしができる点で良いことだと思います」と述べています。つまり、新しい出会いが心に潤いを与え、人生を前向きにしてくれる面があるということです。

実際、ある死別シングルマザーの女性は、子連れ再婚によって「人生観ががらっと変わり、未来に希望が持てるようになった」と語っています。最初は「本当に再婚していいのか」と亡夫や義実家への遠慮から不安だったものの、再婚後は一人で老後を迎える孤独感が消え、子どもが巣立った後に一緒に生きていくパートナーがいる安心感で日々が明るくなったそうです。

また別のケースでは、再婚によって経済的・精神的な支えが得られ、シングルのときには考えられなかったキャリアチェンジや生活の幅が広がったという声もあります。このように、再婚したからといって決して故人への愛情が消えるわけではなく、残された家族が新しい形で幸福を築くことも可能なのです。

まとめ:死者の気持ちを勝手に代弁して良いのか?

亡くなった方の気持ちを想像して「再婚なんてしたら、故人が悲しむ(怒る)のではないか」と考えるのは、人間としてごく自然な感情です。しかし、私たちは本当に死者の気持ちを代弁できるでしょうか?

たとえ心の中で故人と対話することはできても、その真意を知ることは誰にもできません。にもかかわらず、「故人がかわいそうだから再婚しないでおこう」「亡き〇〇さんのためにも生涯再婚しないのが美徳だ」と決めつけてしまうのは、実は残された側の思い込みにすぎないのかもしれません。

現実には前述のように、自分が亡くなった後にパートナーが再婚することを「賛成」と考える人は4割以上にも上ります。多くの人は、愛する配偶者には自分の死後でも「幸せになってほしい」と願っているはずです。

いずれにしても、死別後の再婚において最も大切なのは、今を生きている人々の幸せと心の安定です。故人への敬意は決して忘れてはなりませんが、その敬意とは「残された家族がこれからも笑顔で生きていくこと」を含むのではないでしょうか。

再婚を決断するかどうかは各人の自由ですが、その判断において「死者の気持ち」を必要以上に忖度しすぎるのは、残された自分自身や子どもの人生を停滞させてしまうおそれがあります。故人の気持ちを勝手に代弁するのではなく、故人との思い出を胸に自分たちのこれからの人生をどう充実させていくかを主体的に考えてみましょう。

【参考資料】厚生労働省「人口動態統計」、ハイアス・アンド・カンパニー「没イチと相続に関する意識調査2017」調査結果kaden.watch.impress.co.jpkaden.watch.impress.co.jp、山崎世美子氏のコメントmoneypost.jpmoneypost.jp、日高りえ氏(心理カウンセラー)の寄稿mbp-japan.commbp-japan.com、専門サイトの解説renai-maniac.comrenai-maniac.comなど。

コメント