シングルマザーとして子育てと生計を一人で担っていると、「お金がない…もう疲れた…」と感じてしまうこともあるでしょう。実際、日本ではひとり親世帯の約半数が相対的貧困状態にあり、両親のいる世帯と比べて経済的に厳しい状況に置かれています。

このような深刻な状況に陥る背景にはどのような理由があるのでしょうか?

また、経済的不安や疲労感に押しつぶされそうなとき、どのように対処すればよいのでしょうか?

この記事ではシングルマザーが経済苦で悩む主な理由と、疲れを感じたときにできる具体的な対処法を詳しく解説します。

シングルマザーが経済苦で悩む理由

シングルマザーが経済的に苦しくなりがちな背後には、さまざまな要因があります。ここから、シングルマザーが経済的困難に陥りやすい主な理由を3つ説明します。

理由1:低賃金・不安定な雇用で収入が十分に得られない

シングルマザーの多くは収入が低く雇用が不安定であるため、家計が苦しくなりがちです。子育てと仕事を両立するため、働き方に制約が生じやすく、フルタイムで働けず非正規雇用やパート勤務になるケースが少なくありません。

実際、シングルマザーの約4割はパート・アルバイトや派遣社員などの非正規雇用で働いており、約1割は仕事に就いていない状況です。このように就労収入が限られる結果、母子家庭の母の平均就労収入はわずか236万円程度と低水準にとどまっています。

ひとり親は働き方が制限されるため、生活が困窮しやすい傾向にある。

2019年に内閣府が公表した調査データによると、日本における子どもの貧困率は7人に1人、さらにひとり親世帯となると約半分にまで増加。また、厚生労働省が2022年12月に公表した調査データでは、ひとり親世帯の中でも母子家庭に絞ると平均就労年収は236万円(父子家庭は496万円)となっており、相対的に厳しい経済状況にあることが伺える。

日本財団ジャーナルより引用

収入が少ないままでは生活費や教育費を賄うのが難しく、常に金銭的な不安を抱えなければならなくなります。

理由2:養育費の不払いで一馬力の家計を支える負担が大きい

養育費が受け取れないことも、シングルマザーの家計を圧迫する大きな要因です。離婚や別離に際して本来受け取れるはずの養育費が支払われないケースは少なくありません。

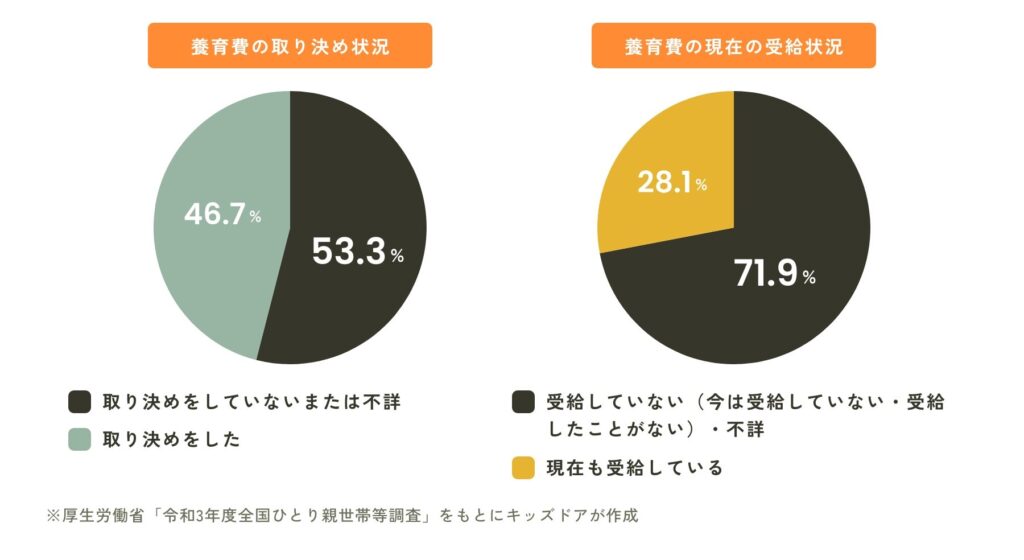

厚生労働省の調査によれば、離別などでシングルマザーとなった母子世帯で「養育費の取り決めをしている」世帯は全体の46.7%に過ぎず、現在実際に養育費を受け取っている世帯となると28.1%にとどまります。つまり7割以上の母子家庭では養育費が全く得られていないのが現状なのです。

ひとり親世帯の貧困より引用

養育費の不払いにより、シングルマザーは自分の収入だけで家計のすべてを支えなければならず、経済的に非常に厳しい状況に追い込まれます。公的扶助や手当があっても、この「一馬力」の収入だけで子どもを育て生活していく負担は計り知れず、大きな疲労と不安の原因となります。

理由3:育児・家事の両立で長時間働けず生活コストが重くのしかかる

シングルマザーは育児や家事を一人で担うため、働ける時間が限られることも経済苦の一因です。配偶者の助けがない中で子どもの世話や家事をすべてこなす必要があるため、残業や長時間労働が難しく、結果として高収入を得られる仕事に就きにくくなります。

子どもが病気になったときに代わりに世話をしてくれる人がいないため仕事を休まざるを得なかったり、勤務先に迷惑をかけてしまうことへの懸念から希望する職に就けないケースも多々あります。

このような状況では必然的に収入が伸び悩み、その一方で子育てにかかる費用や生活コストは減らすことが難しいため、家計のやりくりに行き詰まりやすくなります。こうした時間的・体力的な制約が重なることで、「働いてもお金が足りない」「休む暇もなく疲れが取れない」という悪循環に陥りやすいのです。

シングルマザーでお金がないと疲れたときの対処法

経済的な苦境と疲労感に押しつぶされそうなときでも、状況を少しでも改善し心身の負担を和らげるために取れる対処法があります。ここから、金銭的に苦しく疲れてしまったシングルマザーが試せる具体的な対処法を3つ紹介します。

方法1:公的支援制度をフル活用して経済的負担を軽減する

まずは利用できる公的支援制度を積極的に活用しましょう。

日本にはひとり親家庭向けに様々な公的扶助や手当が用意されています。たとえば、収入が国の定める基準より低い場合は 生活保護を申請できます。生活保護を受給すれば、最低限度の生活費や医療費が補助され、健康で文化的な最低限の生活を営むことが保障されます。

また、子どもがいる家庭であれば中学校卒業まで一人当たり月1万円~1万5千円が支給される児童手当(所得制限あり)や、シングルマザーなどひとり親世帯を対象に18歳未満の子ども1人につき月最大4万5千円余りが支給される児童扶養手当(所得制限あり)といった制度もあります。

これらの手当は子どもの生活費や教育費を補助する目的で支給されており、活用することで日々の出費の一部をカバーできます。

自治体によっては医療費助成(ひとり親家庭等医療費助成制度)や住宅手当・家賃補助、公共料金の減免措置など独自の支援策もありますので、自治体の窓口で確認してみてください。公的支援をフルに活用することで、経済的な負担を少しでも軽減し、心に余裕を持たせることが大切です。

方法2:就業支援や資格取得に取り組み将来の収入向上を目指す

金銭的不安を根本から解消するには、収入そのものを増やす取り組みも欠かせません。

各自治体や支援団体では、シングルマザーの就労を支援するための職業訓練や再就職支援プログラムが用意されています。例えば、自治体が実施する「自立支援教育訓練給付金事業」では、看護師や保育士など就職に有利な資格取得のための講座を受講すると受講料の一部を補助してくれます。

職業訓練を受けて新たなスキルや資格を身につければ、より安定した収入の高い仕事に就ける可能性が高まり、長期的には経済状態の改善につながります。事実、国もシングルマザーの経済的自立を支援するため、自治体と協力して就業支援策を推進しています。

ハローワークや自治体のひとり親相談窓口では就職支援サービスを利用でき、履歴書の書き方講座や面接対策、職業紹介といったサポートが受けられます。収入アップには時間がかかるかもしれませんが、将来への投資と考えて、少しずつできる範囲で挑戦してみましょう。努力して得た資格や新しい仕事は自信にもつながり、経済的不安の解消と疲労感の軽減につながるはずです。

方法3:相談機関や支援コミュニティを頼って孤立しないようにする

「お金がない」「もう疲れた」という精神的な追い詰められ感に対処するには、決して一人で抱え込まないことが重要です。身近に頼れる親族や友人がいない場合でも、各地の行政機関やNPOにはシングルマザーをサポートする相談窓口があります。

たとえば、東京都のひとり親家庭支援センターでは、ひとり親家庭が直面する生活や子育ての悩みに対して専門の相談員が対応し、必要に応じて利用できる支援制度や手続きを案内してくれます。

「ひとりでがんばらなくても大丈夫です。解決に向けてお手伝いしますので、ぜひご相談ください。」というメッセージがあるように、公的機関はあなたの悩みを受け止め、解決の糸口を一緒に考えてくれます。無料の法律相談や女性相談センターでは、養育費の請求方法や離婚に伴う諸問題について専門家に相談することもできます。

また、地元の母子家庭の交流会や支援団体のイベントに参加してみるのもおすすめです。同じ境遇のシングルマザーたちと知り合えば、悩みを共有して励まし合うことができ、孤独感が和らぎます。経済的な支援だけでなく、こうした精神面でのサポートを得ることが、疲れきった心を癒やし前向きに頑張る力につながります。

生活を変えるために本当に必要なこと

金銭的に厳しい状況や心身の疲労から抜け出し、生活を好転させるために本当に必要なのは、周囲の力を借りながら自分と家族の未来をあきらめずに描くことです。経済的困難に直面すると視野が狭くなりがちですが、少し先の目標を見据えて計画を立て、できることから一歩ずつ取り組んでみましょう。

例えば、「〇年後までに資格を取って正社員になる」「毎月必ず役所の相談窓口で専門家のアドバイスを受ける」など、小さな目標を積み重ねることが大切です。日々の子育てと仕事で忙しい中、自分だけで全てを成し遂げるのは困難ですから、遠慮なく支援制度や周囲の助けに頼ってください。

「支援に頼るのは甘えではないか」と感じる必要は全くありません。国や自治体も、あなたのようなひとり親家庭を支えるために制度を用意しているのですから、それらを使うこと自体が自立への第一歩です。大変な経験を積んできたシングルマザーのあなたには、困難を乗り越える力と知恵があります。

その経験値こそが、これからの人生を切り開く財産となるでしょう。

そして何よりも大切なのはあなた自身の心身の健康です。疲れ切ってしまっては、せっかくのチャンスや支援も活かせません。日々の中で少しでも自分を労わる時間を持ち、十分な休息をとるようにしましょう。完璧を目指しすぎず、ときには肩の力を抜いてください。

経済的な問題は一朝一夕には解決しませんが、確実に改善していくことは可能です。周囲のサポートを得ながら自分のペースで進んでいけば、少しずつ状況は変わっていきます。

まとめ:一人で抱え込まないで!

シングルマザーがお金の悩みと疲労感に苦しむ状況には、低収入・不安定な雇用、養育費不払い、育児と仕事の両立の難しさなど複数の要因が重なっています。しかし、公的支援制度の活用や就労支援への取り組み、周囲への相談といった対処法によって、経済的・精神的な負担を軽減することは可能です。

一人で抱え込まず支援を受けることは、決して恥ずべきことではなく、むしろ安定した生活への賢明な戦略です。国や自治体、民間の団体もあなたを支えるための制度やサービスを用意しています。

どうか自分を追い詰めすぎず、必要な手を差し伸べてくれる機関や周囲の人々に頼ってください。少しずつでも状況は改善し、あなた自身とお子さんの未来に明るい展望が開けてくるはずです。辛いときこそ、「あなたは一人ではない」ということを思い出し、希望を捨てずに歩み続けましょう。きっとその先には、今よりも心に余裕を持って笑顔で過ごせる日常が待っています。

参考資料:

- 厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」結果(令和4年公表)nippon-foundation.or.jpnippon-foundation.or.jp

- 厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査」結果(相対的貧困率に関するデータ)aoilaw.or.jp

- キッズドア公式サイト「ひとり親世帯の貧困」解説ページ(厚労省調査データの引用)kidsdoor.net

- 弁護士法人あおい法律事務所コラム「シングルマザーの貧困問題と支援制度」(厚労省データの解説)aoilaw.or.jpaoilaw.or.jp

- 日本財団ジャーナル記事「ひとり親家庭の貧困率は約5割…支援制度」nippon-foundation.or.jpnippon-foundation.or.jp

- 東京都「シングルママ・シングルパパ暮らし応援ナビ」相談窓口案内single-ouen-navi.metro.tokyo.lg.jp

コメント